Unsichtbare Ökosysteme hinter Manga & Anime: Kashi-hon-Revival, Rasterfolien-Archäologie und Provinz-Location-Hunting

Warum fühlen sich manche Manga und Anime „anders“ an – dichter, taktiler, ortsgebundener? Nicht nur Story und Figuren sind entscheidend, sondern auch verborgene Infrastrukturen: Leihbibliotheken, analoge Materialien, Feldfotografie, Mikro-Studios und barrierefreie Druckverfahren. Dieser Artikel stellt selten beleuchtete, aber stilprägende Nischen vor, die Fans, Sammler und Indie-Künstler kennen sollten.

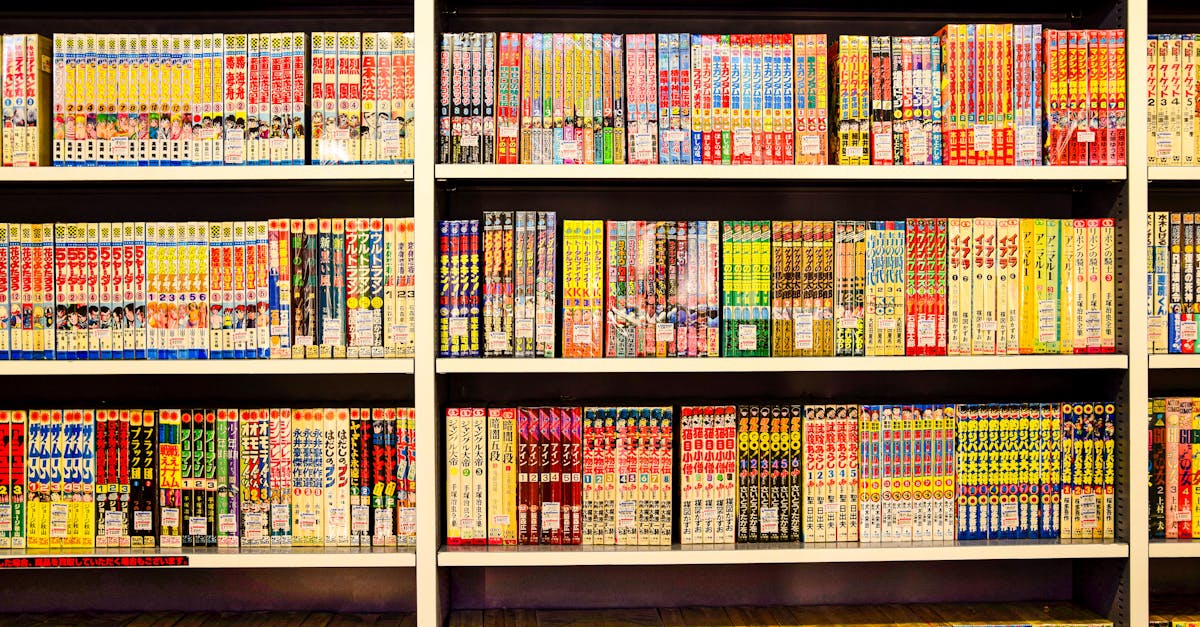

Kashi-hon 2.0: Wie Leihbibliotheken Indie-Manga wieder vernetzen

In den 1950er/60er-Jahren prägten Kashi-hon (Leih-Manga) die Lesekultur in Japan: preiswert, lokal, risikofreundlich. Heute erleben kleine, kuratierte Leihsalons – oft an Coffee-Shops oder Atelierkollektive angedockt – eine leise Rückkehr. Sie verbinden analoge Begegnung mit digitaler Sichtbarkeit und fördern experimentelle Formate, die sich in reinen Online-Feeds schwer behaupten.

Warum das wichtig ist

- Format-Ökonomie: Leihmodelle begünstigen abgeschlossene Kurzbände, One-Shots und thematische Reihen – ideal für Nischengenres und stilistische Experimente.

- Community-Feedback: Physische Ausleihe bringt unmittelbare Rückmeldungen zu Papier, Druck, Geruch und Haptik – Parameter, die Online kaum messbar sind.

- Kuratiertes Entdecken: Betreiber setzen Schwerpunkte (zum Beispiel „postindustrielle Romantik“, „okultes Alltagsslice“) und schaffen Reibung jenseits algorithmischer Empfehlungen.

Takeaway: Wer Indie-Manga sucht, findet im Kashi-hon-Umfeld ungewöhnliche Stimmen – und reale Netzwerke für Kollaboration.

Rasterfolien-Archäologie: Die geheime Grammatik der Schattierungen

Digitale Tonungen dominieren, doch viele Zeichner schwören auf analoge Rasterfolien (Screentones). Auslaufende Serien, historische Marken und Spezialmuster beeinflussen Texturen wie Haut, Beton, Nebel oder Regen. Manche Studios lagern Schubladen voller Vintage-Tones, deren Korn und Kleber sich modern kaum exakt simulieren lässt.

Was bleibt anders als digital?

- Kornsignatur: Mikroungleichmäßigkeiten erzeugen lebendige Flächen – besonders sichtbar in großflächigen Hintergründen.

- Überlagerungsartefakte: Manuelle Schnittkanten, minimale Versätze und mit Absicht verschobene Layer erzeugen vibrierende Tiefe.

- Materialgedächtnis: Alter Kleber vergilbt, Kanten fransen – das wird im Druck zu patinierter Atmosphäre, ideal für Retro-Krimis oder Geistergeschichten.

| Musterfamilie | Visueller Effekt | Typische Anwendung | Trick aus der Praxis |

|---|---|---|---|

| Isotropes Punktkorn | Gleichmäßige Helligkeit | Haut, Himmel, Stoff | Mit 5–8° Rotationswinkel leicht „entsterilisieren“ |

| Schraffur-Linien | Richtung und Rhythmus | Regen, Geschwindigkeit | Über Kreuz kleben für dreidimensionale Anmutung |

| Beton/Asphalt | Grobe Poren, Gries | Urbaner Hintergrund | Kleine Risse schneiden, unregelmäßig aufbrechen |

| Nebel/Grain-Soft | Diffuse Übergänge | Horror, Dämmerung | Teiltransparent auflegen und mit Radierklinge „wischen“ |

| Floral/Organisch | Zierlich, ornamental | Shōjo, Traumsequenzen | Nur partiell einsetzen – sonst verliert das Auge Halt |

Pro-Tipp für Digitalzeichner: Legt eine „Tonenbibliothek“ mit hochauflösenden Scans echter Folien an. Das Hybrid-Verfahren (analoges Korn + digitaler Maskenschnitt) liefert oft das überzeugendste Bild.

Location Hunting außerhalb der Metropolen: Dörfer, Minka, Haikyo

Bekannt ist, dass Background-Studios Feldfotografie betreiben. Seltener thematisiert werden Provinz-Exkursionen, die bewusst ländliche Texturen sammeln: verwitterte Holzfassaden, Moos auf Flussdämmen, Bushaltestellen mit handgemalten Fahrplänen. Diese Mikrodetails verleihen Kulissen Glaubwürdigkeit – und Emotion.

Pipeline vom Foto zur Szene

- Erkundung: Recherche nach Minka-Häusern, verlassenen Schreinpfaden oder Bahnhöfen mit Analog-Charme.

- Fotoprotokoll: Serien mit festen Brennweiten, Lichtstimmungen (Morgen, Niesel, Gegenlicht) und Detailshots von Kanten, Schrauben, Lackabplatzungen.

- Stilisierung: Reduktion auf Silhouetten, Komposition der „visuellen Anker“ (Ampel, Strommast, Leitplanke) und farbliche Verdichtung.

- Recht & Etikette: Privatgrund respektieren, sensible Orte anonymisieren, Gemeinden anfragen, wenn erkennbar.

Bonus: Lokaler Tourismus profitiert von sanften Pilgerpfaden, wenn Produktionen transparent kommunizieren – Karten, Saisonhinweise und Verhaltenskodex inklusive.

Taktile Manga: Reliefdruck, Braille und Layouts ohne visuelle Überforderung

Barrierefreiheit in Manga ist mehr als große Panels. Taktile Ausgaben kombinieren Braille (Japanisch: Tenji) mit Reliefdruck, vereinfachten Silhouetten und akustischen QR-Schnipseln. Ziel ist nicht nur das „Lesen“, sondern eine nachvollziehbare Raumlogik über Fühlen.

Designprinzipien

- Reduktion der Paneldichte: Lieber weniger, aber klare räumliche Abfolge.

- Relief-Hierarchie: Figurenkonturen höher als Hintergrund; Onomatopöien als taktile Bänder.

- Akustische Beistücke: Kurzer Soundguide pro Seite für Timing und Atmosphäre.

Herstellung: Thermorelief oder Digital-Relief mit punktiertem Lack; Papier mit hoher Steifigkeit für präzises Feedback. Das Ergebnis ist kein Ersatz, sondern eine eigenständige Leseerfahrung.

Mikro-Studios für Anime-Openings von Otome- und Indie-Games

Abseits großer Serien produzieren 5–8-köpfige Zellen opulente 15–45-Sekunden-Openings: Charakter-Entrances, Partikelchoreografie, Kamera-Fahrten – häufig mit 2,5D-Ansatz.

Mini-Pipeline

- Designkit vom Game-Team: Key-Posen, Emblem-Assets, UI-Motive.

- Rigging: Layer-basierte Animation (z. B. deformierte Glieder, Haarsträhnen, Accessoires), Mischtechnik aus Vektor und Bitmap.

- Lookdev: Körnung, chromatische Aberration, bokeh-ähnliche Highlights, analoges Flickern – „gefühlte Tiefe“ ohne 3D-Renderfarm.

- Timing: Musikstruktur (Intro/Hook/Break) treibt Schnitt; typischerweise 110–140 BPM für schwungvolle Montagen.

Ergebnis: Charakterstarke Openings, die mit überschaubarem Budget Markenidentität stiften und in sozialen Feeds organisch funktionieren.

Risograph & Fadenheftung: Dōjinshi als Kunstobjekt

Jenseits der Conventions entsteht eine kleine Szene von Werkstätten, die Risograph-Druck (Sojatinte, Siebdruck-Ästhetik) mit Fadenheftung kombinieren. Das Ergebnis: Dōjinshi, die wie limitierte Kunstbücher wirken.

Warum Riso für Manga funktioniert

- Farbtrennung als Stilmittel: Schatten als zweite Farbe statt Graustufe – die Seiten „atmen“.

- Registrier-Fehler gewollt: Minimaler Versatz erzeugt vibrierende Konturen und Vintage-Energie.

- Haptik: Ungestrichene Papiere, matte Tinten – ideal für atmosphärische Kurzgeschichten.

Bindung: Offene Fadenheftung steht dem Buch flach – perfekt für Rand-Paneling und Panoramen.

Seltene Soundpfade: Küchen-Foley für Anime-Alltag

Hinter leisen Alltagsszenen steckt oft Foley aus der Küche: Reis in Töpfen für Kies knirschen, nasse Schwämme für Stoffreibung, gedämpfte Löffel für Besteckklang ohne harten Peak. Diese mikroakustischen Gesten transportieren Nähe – leiser, aber intensiver als generische Effektlibrarys.

- Materialbibliothek: Keramik, emaillierte Bleche, Bambus, Reis, Bohnen, nasse Zellulose.

- Aufnahme: Nahmikrofone mit Stoffdämpfung; Low-Cut sparsam, um Körper zu behalten.

- Mix: Unter die Dialoge legen, 1–3 dB unter Raumton – Präsenz ohne Aufdringlichkeit.

Trends am Rand: On-Device-Inking und Vektor-Tone-Synthese

Statt Cloud-Blackbox setzen manche Artists auf On-Device-Modelle: Vektor-Inking, das Handschwingungen respektiert; Tone-Synthese, die analoges Korn nachbildet, aber beliebig skalierbar macht. Ziel ist nicht Automatisierung, sondern Kontrolle über Artefakte – die Signatur bleibt menschlich, der Workflow wird belastbarer.

- Vektor-Inking: Drucksensitivität + variabler Federcharakter; nachträgliches, lokales Glätten statt globaler Filter.

- Tone-Synthese: Stochastisches Korn mit „Alterungsslider“ (leichte Unregelmäßigkeit, feine Verschmierungen).

- Hybrid-Druck: Digital vorbereiten, analog ausbelichten – zurück ins Materielle.

Praxisleitfaden: Wie Fans und Kreative profitieren

- Reisende: Plant Micro-Pilgerpfade in ländlichen Regionen – respektvoll, außerhalb der Hauptsaison. Achtet auf Hinweisschilder und lokale Regeln.

- Sammler: Achtet bei Vintage-Manga auf Toning-Artefakte, Papiergeruch, Bindungsart – Indizien für Kleinauflagen.

- Indie-Zeichner: Probiert Hybrid-Tones: echte Folie scannen, digital maskieren, partiell wieder ausbelichten.

- Dōjinshi-Macher: Riso-Workshops besuchen, zwei- bis dreifarbige Konzepte testen, Fadenheftung als Gestaltungsmerkmal nutzen.

- Audio-Kreative: Küchen-Foley katalogisieren, Alltagsgeräusche der eigenen Wohnung als intime Klangsignatur sammeln.

Fazit: Die Poesie des Nebenschauplatzes

Die wahre Innovationskraft von Manga & Anime zeigt sich oft abseits der Hauptbühnen: in Leihsalons, Werkstattregalen, Feldnotizen, Küchenmikrofonen. Wer diese unsichtbaren Ökosysteme pflegt, erschafft Welten mit Patina, Geruch und Gewicht. Unsere Empfehlung: Wählt ein einziges Element – Kashi-hon-Kuratierung, Rasterfolien-Hybride, Provinz-Fototour, taktile Seiten, Mikro-Opening oder Riso-Bindung – und treibt es drei Monate lang bewusst auf die Spitze. Dokumentiert Prozess und Fehler. Teilt Ergebnisse in kleinen Kreisen zuerst, dann öffentlich.

CTA: Habt ihr Beispiele, Fotos oder Work-in-Progress aus diesen Nischen? Reicht sie ein – wir erweitern diesen Artikel um eine kuratierte Galerie und Praxis-Notizen aus der Community.