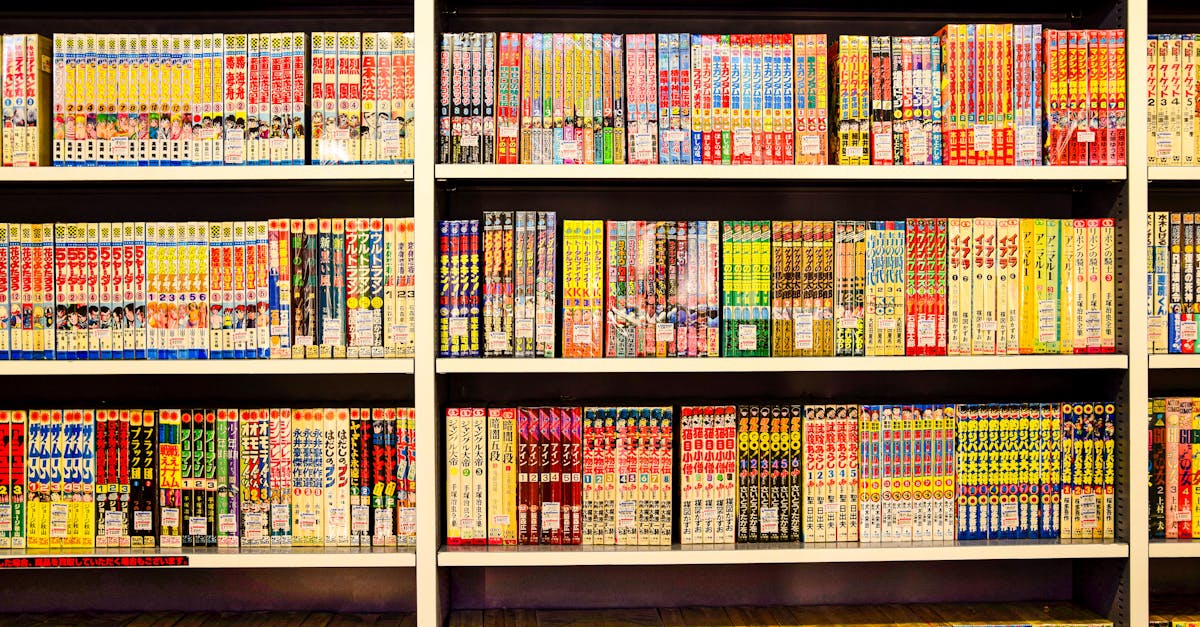

Unsichtbare Künste in Manga & Anime: 7 selten behandelte Praktiken, die den nächsten Trend prägen

Wer spricht über Tast-Manga, ACES-Farbmanagement in Indie-Studios oder echte Washi-Texturen als Screentones? Während die Branche über KI und Remakes diskutiert, entstehen leise Innovationen an Orten, an denen kaum jemand hinschaut. Dieser Artikel bündelt sieben Nischenthemen, die im Netz selten tief beleuchtet werden – aber enorme Wirkung auf Qualität, Zugänglichkeit und Stil haben.

1) Taktile Manga für Sehbehinderte: Reliefdruck, Duftlack und Audio-Sidecar

Barrierefreiheit im Manga-Print wird noch zu selten gedacht. Reliefdruck (Thermografie), Duftlack und Audio-Sidecar-Codes (QR/ NFC für begleitende Audiobeschreibungen) ermöglichen neuen Zugang und erstaunliche gestalterische Effekte – auch für sehende Leserinnen und Leser.

Materialien & Techniken

- Thermografische Lacke: erzeugen 50–150 µm Relief auf Konturen (z. B. für Charakter-Silhouetten, SFX oder Panelrahmen).

- Mikrorelief-Punktierung auf Rasterflächen: haptische Tonwerte für Schattierungen ohne Sichtkontrast.

- Duftlack zonal: „Yakiniku“-Kapitel mit leichter Rauch-/Sesam-Note; der Duft verankert Szenen im Gedächtnis.

- Audio-Sidecar: QR verlinkt zu Kapitel-intro mit SFX-Beschreibung, Sprecherstimmen und Musikskizzen.

Mini-Fallstudie: Werkstatt Saitama

Ein Doujinshi-Zirkel in Saitama produzierte ein one-shot in A5 mit Relief-Panelrahmen und Audio-Sidecar. Ergebnis: höhere Verweildauer am Stand (+40% geschätzt), positive Rückmeldungen von Lesern mit Sehschwäche und ein starker Sammlerwert durch die besondere Haptik.

Praxis-Checkliste

- Max. 10% der Seiten mit Relief, um Kosten & Gewicht zu begrenzen.

- QR nur pro Kapitel statt pro Seite; beschreibende Alt-Texte für Screenreader hinterlegen.

- Duftlack sparsam einsetzen (Allergiehinweis am Impressum).

2) Die Akustik der Stille: Wie Anime-Soundteams Nicht-Klang gestalten

Über SFX und Musik wird viel gesprochen – über Stille fast nie. Dabei bestimmen Luftgeräusche, Raumhall und Frequenzlöcher die emotionale Temperatur einer Szene. Minimalismus im Sounddesign ist ein unterschätztes Erzählinstrument.

Methoden der „negativen“ Klanggestaltung

- Frequenzfenster: Alles unter 120 Hz und über 8 kHz absenken, um subjektive Enge zu erzeugen.

- Hintergrundrauschen kuratieren: Zikaden vs. Wind vs. Neonbrummen als „emotionale Kulisse“.

- RT60-Targeting: Kürzere Nachhallzeiten wirken „klinisch“, längere „nostalgisch/weit“.

| Ansatz | Technik | Wirkung |

|---|---|---|

| Enge Stille | Bandpass 300–3.5 kHz, RT60 < 0,3 s | Klaustrophobie, Fokus auf Gesichter |

| Weite Stille | Leiser Diffus-Hall + tiefe Luftbewegung | Sehnsucht, Einsamkeit, Sommerdämmerung |

| Bedrohliche Stille | Subtle LFO auf Raumton, 1–2 dB Puls | Unbehagen ohne Musik |

3) Handgefertigte Texturbibliotheken: Eigenes Washi, Rost und Beton für Screentones

Digitale Libraries sind bequem – aber Eigen-Textures verleihen Seiten Charakter. Aus handgeschöpftem Washi, echtem Rost und Betonabrieb entstehen unverwechselbare Tonflächen, die sich als Screentones oder Panelschattierung eignen.

DIY-Workflow

- Sampling: Washi mit unterschiedlichen Fasern (Kozo/Mitsumata), Rost auf Eisenblech (Essig-Salz-Methode), Beton mit trockener Bürste.

- Scan/Foto: 1200 dpi für Tonwert-Screentones, Polarisation gegen Glanz.

- Aufbereitung: High-pass + Dither; Bitmap-Halftone 60–80 LPI für A5-Druck.

- Bibliothek: Ordnerstruktur nach Stimmung (kühl, warm, urban, organisch).

Warum sich das lohnt

- Wiedererkennungswert: Texturen als Signatur eines Zirkels/Labels.

- Druckhaptik: Organische Ränder wirken hochwertig – selbst auf günstigem Papier.

- Rechteklarheit: Vollständige Ownership der Assets.

4) Dialekt-Feinheiten in der Manga-Lokalisierung: Jenseits von „Kansai-ben = Dialekt XY“

Dialektübertragungen werden häufig holzschnittartig gelöst. Kansai-ben ist jedoch nicht nur „lustig“ oder „locker“ – es trägt soziale Codes. Smarte Lokalisierung arbeitet mit Syntax, Idiomen, Rhythmus und Höflichkeitsgraden statt mit Klischeeakzenten.

Strategien ohne peinliche Klischees

- Pragmatik statt Phonetik: Satzendungen, direkte Anreden, Verkürzungen gezielt einsetzen.

- Funktionsäquivalente Redewendungen suchen, keine 1:1-Phonetik-Mimikry.

- Register-Wechsel markieren, wenn Figuren den sozialen Kontext ändern.

| Merkmal (Kansai-ben) | Risiko in Übersetzung | Elegante Alternative |

|---|---|---|

| Direkte Wärme | Karikatur durch ländlichen Slang | Verschiebung zu lockerer Syntax + vertrauliche Anrede |

| Schlagfertigkeit | Übermäßige Umgangssprache | Tempo durch kurze Sätze, rhythmische Wortspiele |

| Höflichkeitsgrad | Verlust sozialer Nuancen | Fein dosierte Höflichkeitsmarker und Umschreibungen |

5) Mikroökonomie der Manga-Assistenz außerhalb Tokios: Remote, Takte, Tools

Abseits der Metropole entstehen dezentrale Assistenz-Netzwerke. Sie arbeiten remote, teilen Tone- und Pinselpresets und rechnen in Takt-Minuten ab. Transparent strukturierte Pipelines erhöhen Geschwindigkeit und Fairness.

Typischer Remote-Workflow

- Cloud-Board (Notion/Trello): Seitenstatus (Layout, Inks, Tones, FX).

- Clip Studio Paint-Assets: standardisierte Pinsel, Tone-Sets; Dateinamen-Disziplin.

- Feedback-Zeitfenster: 2× täglich 20 Minuten, asynchron mit Annotierungs-Tools.

- Abrechnung: Takt 15 min; Bonus für „Fehler-frei im ersten Durchlauf“.

Kosten-/Nutzen-Überblick

| Aspekt | Vorteil | Contra |

|---|---|---|

| Remote | Talentpool landesweit | Onboarding-Aufwand, Zeitzonen |

| Standard-Presets | Konsistenz, Geschwindigkeit | Gefahr stilistischer Uniformität |

| Takt-Abrechnung | Planbarkeit | Kontrollbedarf, Tracking-Transparenz |

6) Essensphysik im 2D: Dampf, Glanz, Viskosität als Storytelling

Gutes Food-Animation-Design lebt von feinen Parametern, die selten dokumentiert werden: Partikelgeschwindigkeit beim Dampf, Specular-Glanz auf Brühe, Viskositätsgefühl bei Nudelzug. Diese Mikroentscheidungen machen Hunger sichtbar.

Referenzsammlung

- Dampf: reale Aufnahmen bei 24/48 fps; Partikelgrößen variieren, leichte Drift nach oben, 2–4 px Frame-Shift.

- Glanz: Highlights auf Suppe nie reinweiß; Farbtemperatur leicht wärmer als Umgebung.

- Viskosität: Nudel-Bounce mit „ease in/out“; Soßenfäden dehnen, bevor sie reißen.

2D-Pipeline-Tipps

- Blend-Modes: Dampf auf „Screen/Add“, Deckkraft jitter 10–20%.

- Wobble-Mattes für Glanzzonen, 2–3 Frames Versatz zur Kamerabewegung.

- Subpixel-Wiggle (0.2–0.5 px) für hitzeflirrende Luft über Pfannen.

7) Farbmanagement für kleine Anime-Teams: „ACES light“ ohne Overhead

Farbbrüche zwischen Layout, Compositing und Grading kosten Zeit und Stimmung. Ein schlankes ACES/OCIO-Setup (ohne Big-Studio-Overhead) stabilisiert Farben von der Skizze bis zum Master.

Minimal-Setup

- Monitor-Kalibrierung: 100–120 cd/m², D65, 2.2 Gamma.

- OpenColorIO: ACEScg als Arbeitsfarbraum; einfache View-Transforms (sRGB, Rec.709).

- Export-Disziplin: 16-bit Arbeit, 10-bit Ausgabe; LUT-Ordner versionieren.

Fehlerquellen & Gegenmittel

| Fehler | Symptom | Lösung |

|---|---|---|

| Double-Transform | Gräuliche Kontraste | Nur eine View/LUT aktiv halten |

| Mismatched Gamut | Ausgewaschene Farben | Assets bei Import auf ACEScg konvertieren |

| Uneinheitliche Monitore | Shot-Drift | Monatskalibrierung, gemeinsame ICC-Profile |

Exkurs: Archivduft & Zelluloid-Patina – Sammelpflege jenseits von Mythen

Der Geruch alter Tankōbon entsteht aus Papieralterung (Lignin) und Druckfarben. Bei Zelluloid-Cels droht Vinegar Syndrome (Essigsäuregeruch). Für Sammlerinnen und Sammler lohnt eine sachliche Pflegepraxis.

- Lagerung: 18–20 °C, 40–50% r. F., säurefreie Umschläge.

- Belüftung: Keine Aromabeutel; Aktivkohle gegen Gerüche, nicht direkt am Objekt.

- Digitalisierung: 24-bit Farbe, IT8-Kalibration; Handschuhe bei Cels.

Praxis-Roadmap: In 30 Tagen eine Nischen-Innovation testen

Schritt 1–10: Auswahl & Setup

- Wähle eine Nische (z. B. tactile Seite).

- Budgetrahmen definieren (Druck/Audio/Tools).

- Mini-Styleguide schreiben.

- Testseite layouten.

- Textur-Samples anlegen (Washi/Rost).

- Audio-Sidecar-Skript schreiben.

- Monitor kalibrieren.

- OCIO konfigurieren.

- Feedback-Panels rekrutieren (3–5 Personen).

- Ersten Prototyp erstellen.

Schritt 11–30: Iteration & Launch

- Blindtests durchführen (Lesbarkeit, Haptik).

- Audio-Timing feinjustieren.

- Reliefhöhen variieren und prüfen.

- Druckerei-Tests: Papier/Pulverwahl.

- Social-Teaser mit Makro-Fotos.

- Preisstaffel kalkulieren.

- Kleinstauflage drucken (50–150).

- Event-Stand haptisch inszenieren.

- QR-Analytics tracken.

- Retrospektive: Was bleibt im Kanon?

Pro / Contra kurzgefasst: Taktile Manga-Elemente

| Aspekt | Pro | Contra |

|---|---|---|

| Barrierefreiheit | Neuer Zugang, Inklusion | Mehrkosten pro Exemplar |

| Design | Haptischer „Wow“-Effekt | Überladenes Layout möglich |

| Marketing | Unverwechselbarkeit | Nischenpublikum, Aufklärung nötig |

Fazit: Kleine Experimente, große Wirkung

Der nächste große Stil entsteht selten aus dem Offensichtlichen. Tastbare Seiten, kuratierte Stille, echte Texturquellen und leichtgewichtiges Farbmanagement liefern sofort spürbare Qualitätsgewinne – und unterscheiden dein Werk im Meer der Veröffentlichungen. Starte klein: eine Relief-Seite, ein still komponierter Shot, eine selbst gemachte Textur, ein ACES-light-Test. Miss die Reaktionen, iteriere, baue daraus deine Signatur.

CTA: Welche Nischenpraxis reizt dich am meisten? Teile deinen Prototypen-Link – wir sammeln Best Practices und veröffentlichen ein kostenloses Mini-Playbook für Indie-Creators.